Von Elenora Bolter: Vertreibung, Neuanfang und Wiedersehen mit Jägerndorf

50 Jahre nach der Vertreibung

Tatsachenbericht von Eleonora Bolter, geborene Schwella

(Die Karten und Farbfotos sind Beifügungen von Lorenz Loserth)

Inhaltsverzeichnis

- Die Kindheit

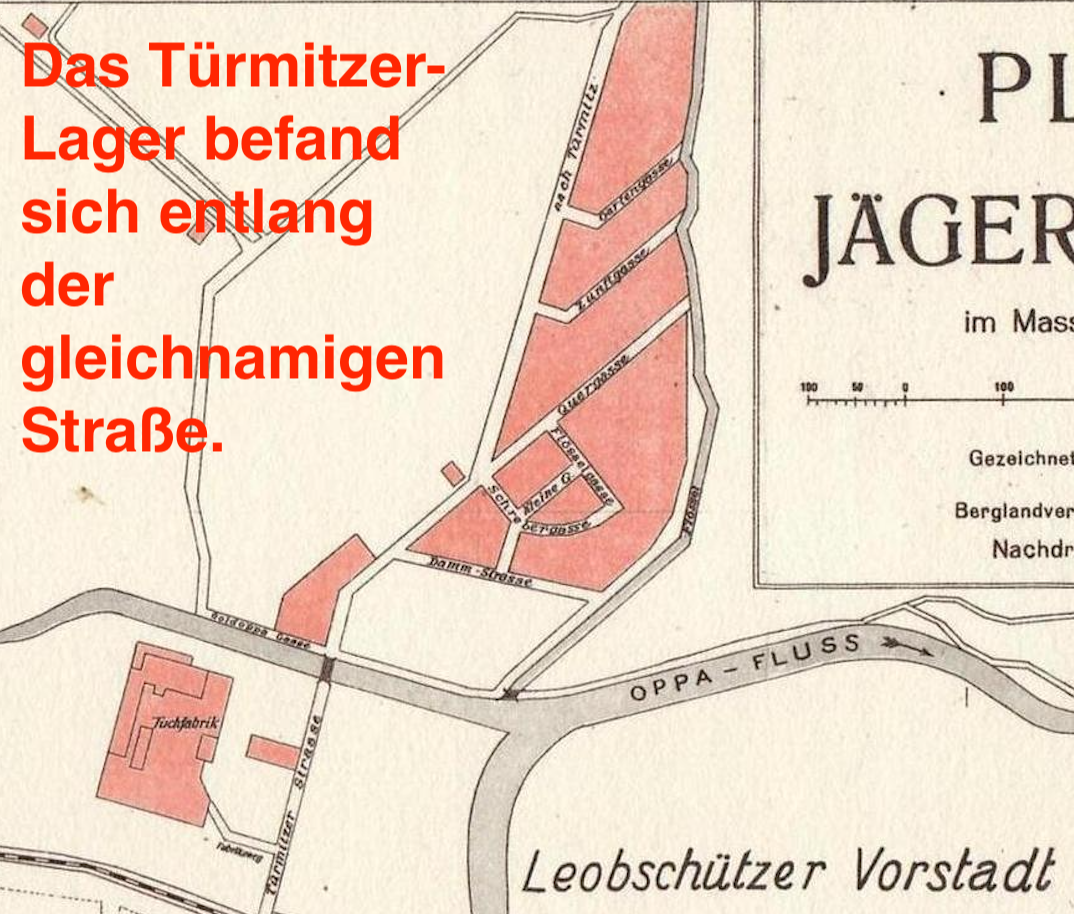

- Vertreibung aus der Wohnung - Türmitzer Lager

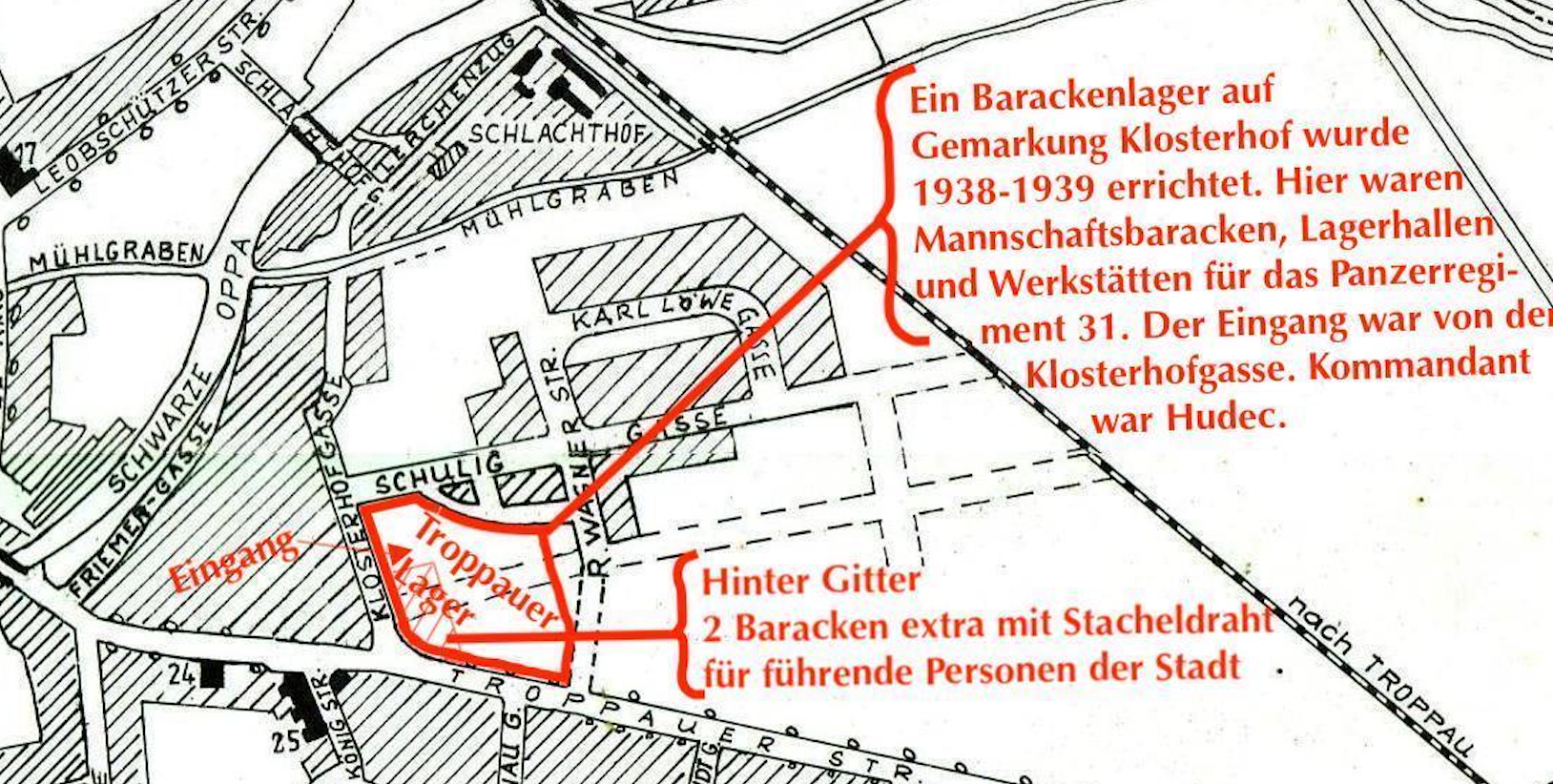

- Das gefürchtete Troppauer Lager

- Im Hause des Geschäftsmannes Slovaček

- Das Aussiedlerlager am Burgberg

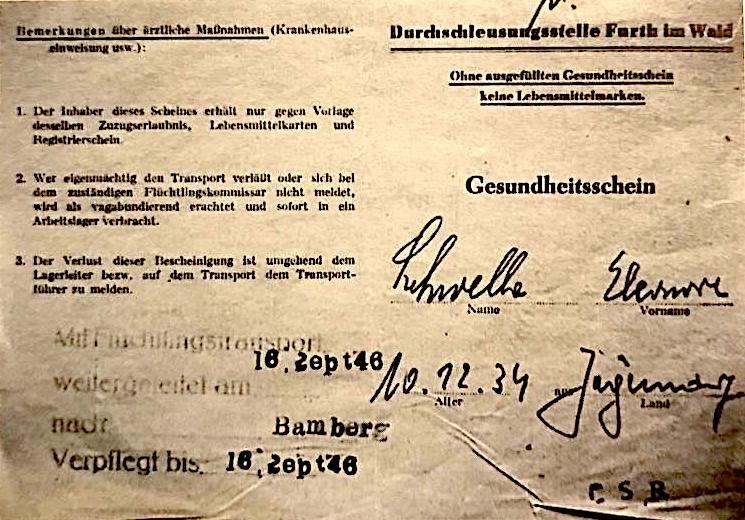

- Der Transport in Viehwaggons

- Einweisung der Vertriebenen: Endsee

- Schulzeit in Ansbach/Mfr.

- Die Familie ist vereint - Nürnberg

- Eine neue Existenz wird aufgebaut

- Wiedersehen mit der Geburtsstadt Jägerndorf

- Schlußbemerkungen

Die Kindheit

Das Erinnerungsvermögen an meine frühe Kindheit geht in etwa bis zu meinem 4. Lebensjahr zurück. Die damalige Zeit kann man nicht gerade als „rosig“ bezeichnen, doch bestanden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Ich wurde 1934 in Jägerndorf (Ostsudetenland) geboren. Da meine Eltern noch sehr jung und beide berufstätig waren, verbrachte ich die Jahre bis zum Schuleintritt meist bei fremden Menschen. Während meiner ersten zwei Lebensjahre hatte es meine Mutter besonders schwer. Schon morgens kurz nach 5.00 Uhr mußte sie mich aus dem Schlaf reißen, in den Kinderwagen packen und zur Krippe bringen, wo ich wieder in ein Bett gelegt wurde und weiterschlafen konnte. Nach der Arbeit holte mich Mutter wieder ab. Daß sie diesen Weg jeweils zu Fuß zurücklegen mußte, versteht sich von selbst. Zur damaligen Zeit gab es, insbesondere in kleineren Orten, noch kein ausgebautes Verkehrsnetz. Kilometerweite Fußmärsche zu den Arbeitsstätten, zur Schule oder zu Besuchen bei Verwandten und Bekannten waren an der Tagesordnung. Glücklich schätzte sich derjenige, der ein Fahrrad sein eigen nannte. Über Autos verfügten in der Regel nur höhergestellte Persönlichkeiten sowie Ärzte und Geschäftsleute.

Eine intensivere Erinnerung habe ich an all die sogenannten Tagesmütter, denen ich bis zu meinem 6. Lebensjahr anvertraut und ebenfalls schon morgens in aller Frühe übergeben wurde. Offensichtlich war es für meine Mutter nicht immer einfach, geeignete und willige Menschen zu finden, die bereit waren, Verantwortung für ein fremdes Kind zu übernehmen, auch wenn sie dafür entlohnt wurden. Mehrmals mußte ich mich an andere Aufpasser und an eine neue Umgebung gewöhnen. In besonderer Erinnerung sind mir die beiden armen alten Menschen geblieben, die mich über einen langen Zeitraum hinweg betreuten. Sie hausten in einem einzigen Stübchen, das von der Straße aus zu betreten war. Es roch immer nach Petroleum, denn elektrischen Strom gab es in dieser Behausung nicht. Manchmal wurde sogar dieses trübe Licht gelöscht, denn man mußte sparen. Meine Anwesenheit brachte den Leuten ein kleines Zubrot. Es war ein sehr bescheidenes Dasein, aber ich wurde gut behandelt.

Langeweile kam bei mir nie auf, auch wenn die Erwachsenen sich nicht mit mir beschäftigten. Als Kind jener Zeit hatte ich kaum Ansprüche. Ich war mit dem zufrieden, was ich erhielt. Damals mäkelte man weder am Essen noch an den Spielsachen herum. Ein Kind war froh, wenn es überhaupt etwas bekam. Ich beschäftigte mich mit meinem Kreisel, den ich immer wieder tanzen ließ, mit Malbüchern, Ausschneidepuppen, Bausteinen und dergleichen. Obwohl meine ersten Kindheitsjahre in großer Bescheidenheit verliefen, habe ich nichts vermißt und ich denke gerne daran zurück.

Ich war kein Musterkind. Trotzreaktionen und Ungehorsam brachten meine Hüter manchmal zur Verzweiflung. Meine kindlichen Wünsche allerdings hielten sich in Grenzen, dafür hatte meine Mutter, die als Waise in einem Heim aufgewachsen war, durch Überzeugungsarbeit gesorgt.

Selbstverständlich waren die Tage, an denen die Eltern Zeit hatten, für mich die schönsten. Vater wanderte gerne und so blieb es nicht aus, daß wir am Sonntag kilometerweite Märsche in die nähere und weitere Umgebung unternahmen. Ich marschierte tapfer mit, denn am Ziel lockte in der Regel eine frische Limonade, manchmal auch ein Eis.

Durch meine ständigen Aufenthalte bei fremden Menschen hatte ich jegliche Scheu verloren und lief mit jedem mit, der mich ansprach - sehr zur Sorge meiner Mutter. Als Mutter einmal mit Einkäufen beschäftigt war und ich vor dem Laden wartete, muß ich durch mein kindliches und immer gewinnendes Lächeln wohl einen gewissen Eindruck auf eine vornehme Dame gemacht haben, denn ich wurde wieder einmal zum Mitkommen aufgefordert, diesmal allerdings erst, nachdem meine Mutter gefragt worden war und sie eingewilligt hatte. Es handelte sich um ein in der Nähe der Nikolausstraße wohnendes Paar, dessen Ehe kinderlos geblieben war. Der Gatte, ein mit Tuchen handelnder Geschäftsmann, hatte offensichtlich nichts gegen meinen Besuch in seinem Hause. Im Gegenteil, meine Mutter wurde häufig gebeten, mich ihnen doch für einige Tage zu überlassen. Da es sich um begüterte Geschäftsleute handelte, wurde ich mit gutem Essen und kleinen Geschenken verwöhnt. Sie kleideten mich ihrem Geschmack entsprechend ein, spielten mit mir und behandelten mich wie ihr eigenes Kind. Da mir sogar ein eigenes Zimmer zur Verfügung stand, was ich zu Hause nicht hatte, freute ich mich über jede Einladung zum längeren Verbleib. Der Herr des Hauses unterbreitete - trotz meines damals noch kindlichen Alters - meiner Mutter das Angebot, mich später in seinem Betrieb ausbilden und dort arbeiten zu lassen. Für meine berufliche Zukunft war also bereits gesorgt, als ich noch nicht einmal die Schule besuchte. Ob ich dieses Angebot letztendlich angenommen hätte, bleibt dahingestellt. Meine Ambitionen liefen - wie sich später herausstellte - in eine andere Richtung.

Doch es kam alles anders. Die Zeiten änderten sich, der Krieg brach aus. Die Zukunftsträume der meisten Menschen zerrannen im Nichts.

Der Tag meiner Einschulung rückte näher. Mein Vater hatte sich in der Zwischenzeit beruflich und finanziell verbessern können, so daß meine Mutter zum Zeitpunkt meines Schuleintritts ihre Arbeit aufgab. Von Stund an stand ich unter ihrer Obhut. Ihre eigene Kindheit im Waisenhaus hatte sie geprägt. Sie war streng und ohne große Zuwendungen erzogen worden. Nur das, was ihr als Kind an Liebe zuteil geworden war, vermochte sie an ihre Kinder weiterzugeben. Dementsprechend rauh war ihr Umgang mit mir, was nicht bedeutete, daß sie herzlos gewesen wäre. Sie zeigte nur selten ihre wahren Gefühle, ihre innere Einstellung also, die sich auch auf mich übertrug. Zum besseren Verständnis für die Auswirkungen dieses ständig unterdrückten Gefühlslebens, welches unsere Familie möglicherweise nach außen hin hart und unnahbar erscheinen ließ, möchte ich hier einige bezeichnende Beispiele anführen.

Meinen ersten Schultag in der Jubiläumsschule werde ich daher nie vergessen. Ebenso wie die anderen Kinder, wurde ich an diesem Tage von meiner Mutter begleitet. Während die anderen Mütter ihre Kinder küßten und liebkosten, bevor diese zum erstenmal ihr Klassenzimmer aufsuchten, drückte mir Mutter lediglich die Schultasche in die Hand und ermahnte mich, brav zu sein. Sie wolle zusammen mit den anderen Frauen draußen auf mich warten. Im Klassenzimmer angekommen, setzte ich mich auf den mir zugewiesenen Platz. Aufmerksam folgte ich den Worten und Erklärungen der Lehrerin. Aber das Bild der Mütter, die ihre Kinder geküßt hatten, ging mir nicht aus dem Sinn. Erst da wurde mir bewußt, daß ich bisher von meiner Mutter kaum in den Arm genommen oder geküßt worden war, zumindest waren mir solche Zärtlichkeiten nicht erinnerlich. Der Anblick einer Mutter, die ihr Kind auf der Straße küßte, war mir fremd und peinlich zugleich, dennoch regte sich in mir der Wunsch, gleichermaßen liebevoll behandelt zu werden.

Der erste Unterricht endete schon nach einer knappen Stunde. Die Mütter nahmen ihre Kinder wieder in Empfang. Auch meine Mutter hatte gewartet. Die Frage, warum fast alle anderen Kinder von ihren Müttern geküßt worden waren und warum das bei uns nicht üblich ist, brannte mir zwar auf der Seele, aber ich wagte nicht, sie auszusprechen. Gefühl und Konvention standen im Widerstreit.

Die Schule bereitete mir Freude, ich lernte gut und brachte in allen Zeugnissen nur Einser nach Hause. Da meine Eltern in ihren Erziehungsmethoden sehr streng waren, hatte ich einfach zu lernen und gehorsam zu sein. Wenn sich - wie so oft - mein Trotz durchsetzen wollte, bezog ich von beiden Prügel. Damals wandten die Eltern andere Erziehungsmethoden an als heute. Hin und wieder kam es allerdings auch vor, daß ich von einem Elternteil in Schutz genommen wurde. Dann wiederum hatte ich ein schlechtes Gewissen, denn ich glaubte, daß damit entweder meiner Mutter oder meinem Vater Unrecht getan wird. Meine kindliche Seele zog es vor, entweder von beiden bestraft oder von beiden gelobt zu werden. Besonders harte Strafen verordnete mir jedoch meine Mutter, denn mit ihr war ich die meiste Zeit zusammen. Sie wandte offensichtlich die Strafmittel an, die sie aus ihrer eigenen Kindheit her kannte. Dazu gehörte das Knien auf Holzscheiten oder harten Erbsen. Die Bitte um Verzeihung nach einem Ungehorsam hätte meiner Qual sofort ein Ende bereitet. Doch zu meinen negativen Charaktereigenschaften gehörten Trotz und Verstocktheit. Auch wenn die scharfen Holzscheite noch so tiefe Rillen in Knie und Schienbein drückten, ich blieb in meiner Ecke. Irgendwann wurde es dann meiner Mutter zuviel oder sie hatte mit mir Erbarmen und erlöste mich von der Pein.

Ein anderes Ereignis, das wiederum mit Körperkontakt verbunden war, hat sich bis heute in meinem Gedächtnis eingeprägt. Während einer Religionsstunde im ersten Schuljahr wurden wir daran erinnert, daß am nächsten Tage Aschermittwoch sei. Bevor wir am Morgen das Haus verlassen, sollten wir uns von unseren Müttern ein Aschenkreuz auf die Stirne zeichnen lassen. Der Gedanke, meine Mutter um das Aschenkreuz bitten zu müssen, beunruhigte mich bereits am Abend vorher und ließ mich nachts kaum Schlaf finden. Am nächsten Morgen trödelte ich dermaßen herum, daß Mutter schon unwillig wurde, weil sie befürchtete, ich könne zu spät zur Schule kommen. Mein ständiges Verzögern war jedoch die Angst, nun doch den Wunsch nach dem Aschenkreuz aussprechen zu müssen. Alle würden das Zeichen auf der Stirn haben, ich wollte es auch. Und außerdem hatte ich die Worte des Religionslehrers als einen Befehl aufgefaßt. Aber dazu war es erforderlich, eine Berührung meiner Mutter zu verlangen, und davor hatte ich Scheu. Ich spüre noch heute die innere Zerrissenheit. Da war der Wunsch nach dem Kreuz und gleichzeitig die Peinlichkeit, eine Berührung erbitten und über mich ergehen lassen zu müssen. Es wurde immer später, ich mußte mich durchringen. Ich nahm allen Mut zusammen und sagte meiner Mutter, daß ich ein Aschenkreuz auf der Stirne benötige, sonst könne ich heute nicht in die Schule gehen. Mutter schaute mich an. Asche war in allen Haushalten vorhanden, da seinerzeit überall mit Kohle geheizt wurde. Sie tauchte einen Finger in den Ascheneimer, malte mir wortlos aber hastig ein Kreuz auf die Stirn und schob mich nach draußen.

Sehr früh hatte ich auch für die Ordnung und Instandhaltung meiner eigenen Kleidung zu sorgen. Dazu gehörten das Strümpfestopfen und das Knöpfeannähen. Ersteres gelang mir im Laufe der Zeit in einer Perfektion, daß ich einer Kunststopferin hätte Konkurrenz machen können. Zur damaligen Zeit wurden die Kinder schon in jungen Jahren zur Arbeit und zu einer gewissen Selbständigkeit angehalten.

Wenn ich Wünsche äußerte, betrafen diese in der Regel weniger materielle Dinge an sich, sondern allenfalls noch zu erlernende Aktivitäten.

Viel Freude und Spaß bereitete mir das Schlittschuhlaufen. Zwar waren meine ersten Versuche mit sehr vielen Stürzen verbunden, aber die Aussicht, einmal mit weißen Schuhen kunstlaufen zu können, ließ mich ständig neue Versuche starten. Ich entwickelte für diesen Sport großes Talent. Am liebsten wäre ich jeden Wintertag aufs Eis gegangen, hätte mir meine Mutter nicht klargemacht, daß dafür auch Eintrittsgeld erforderlich ist. Was das Kunstlaufen anbelangt, so hätte auch dies ein finanzielles Opfer für meine Eltern bedeutet, denn ein Ausbilder war erforderlich, Trainingsstunden hätten bezahlt werden müssen. Ich wurde auf später vertröstet, auf eine Zeit, in der es meinen Eltern mit Sicherheit besser gehen würde.

Als begeisterter Sportler, Schwimmer und Skifahrer versuchte mein Vater selbstverständlich, auch mein Interesse für diese Gebiete zu wecken. Der Kauf von Skiern erwies sich allerdings als Fehler, denn ich saß mehr auf den Brettern, als ich darauf zu stehen in der Lage war. So mancher Baum oder Strauch hatte meine kleine Abfahrt gestoppt. Dies war wohl die erste Enttäuschung für Vater, der sich schon gemeinsam mit mir an den Hängen des Altvaters gesehen hatte.

Mein größter Wunsch war der eines eigenen Akkordeons und spielen lernen zu dürfen. Es verging kein Tag, an welchem ich meinen Eltern nicht von einem Akkordeon vorschwärmte. Trotz des täglichen Bettelns und der vielen Tränen, die ich dieserhalb vergoß, konnte mir dieser Wunsch nicht erfüllt werden, denn in der Zwischenzeit war der Krieg ausgebrochen. Niemand wußte, wie lange er dauern, wie er enden würde. Jeder hoffte auf bessere Zeiten. Vater hatte sich hochgearbeitet. Es ging uns finanziell wesentlich besser als früher, dennoch waren andere Dinge vorrangig. Meine Eltern tätigten größere Anschaffungen. Sie richteten sich eine neue Wohnung ein. Vater komplettierte seine Fotoausrüstung, wozu sämtliche Utensilien für eigene Entwicklungen und Vergrößerungen gehörten. Das Fotografieren war mit eines seiner hobbies.

Als kleine Entschädigung für das immer noch nicht angeschaffte Akkordeon durfte ich das sogenannte Freiturnen in einem der Schulgebäude im Park besuchen, also zusätzliche Turnstunden außerhalb des normalen Schulturnens nehmen. Ich turnte gerne und ließ keine Stunde ausfallen. Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte neben dem Schwimmen, was ich außer im Jägerndorfer Freibad gerne in dem Fluß Oppa ausübte, auch das Lesen. Ich hütete jedes meiner Bücher wie einen kostbaren Schatz. Alles andere hätte ich jemandem geliehen, niemals jedoch ein Buch. Mein kleiner kindlicher Reichtum mehrte sich nicht nur in Form von Büchern oder Puppen, sondern auch bei der Jägerndorfer Sparkasse. Voller Stolz trug ich jeweils die gefüllte Sparbüchse zum Schalter, ließ sie dort öffnen, die Groschen zählen und im Sparbuch nachtragen. Auch wenn Krieg herrschte, so trat in unserer Familie dennoch ein gewisser Wohlstand ein. Die schwierigen Anfangsjahre, die mit der Gründung des Hausstandes meiner jungen Eltern zusammenhingen, waren überwunden. Das Geld für meine Betreuung durch fremde Menschen konnte gespart werden. Meine Eltern hatten daher eine gewisse Vorstellung von ihrer und meiner Zukunft. Aufgrund meiner guten Zeugnisse stand auch fest, daß ich später eine höhere Schule besuchen, möglicherweise auch studieren würde. Mein Leben sollte anders, besser verlaufen als das ihre.

In der Zwischenzeit hatte ich einen Bruder bekommen, dem nun mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Der Familienzuwachs änderte kaum etwas in meinem Leben. Unsere Ausflüge an den Wochenenden führten wir nach wie vor durch, nun eben mit Kinderwagen. Es hätte alles so schön bleiben können, wäre der Krieg nicht grausamer und intensiver geworden. Vater wurde zum Militär eingezogen. Verstärkte Bombenangriffe zwangen uns immer häufiger in den Luftschutzkeller des Hauses. Verdunkelungsgebot, Ausgangssperre, Mangel an Nahrungsmitteln und die Sorge um das Ergehen unseres Vaters erschwerten das Leben.Die feindlichen Truppen näherten sich von Osten. Man hörte von Greueltaten der Russen. Besonders gefürchtet waren die Mongolen. Eine Freundin meiner Mutter hatte Verwandte in Würbenthal, die bereit waren, uns für einige Zeit aufzunehmen. Angeblich sollte man dort zunächst noch vor den Russen sicher sein. Mutter packte einige Sachen zusammen und wir machten uns auf den Weg nach Würbenthal, wo wir im Hause jener Verwandten ein Zimmer zugewiesen bekamen. In der Tat, während der ersten Wochen verlief unser Leben dort verhältnismäßig ruhig. Doch immer häufiger wurden Luftangriffe geflogen, und eines Tages entging ich nur knapp dem Geschoß einer Bordkanone. Ich hatte, wie so oft, mit anderen Kindern im Hof gespielt, als ein Flugzeug im Niedrigflug über uns hinwegdonnerte. Gleichzeitig pfiff ein Gegenstand unmittelbar an meinem Kopf vorbei und schlug nur wenige Meter entfernt in die Erde. Nach diesem Erlebnis war es für uns Kinder mit dem unbekümmerten Spielen im Freien zu Ende. Wir hatten von Stund an auf Flugzeuge und Geschoßsalven zu achten und durften uns kaum noch von der Häuserwand entfernen. Es blieb jedoch nicht nur bei diesen Gefahren. Daß die Russen innerhalb kurzer Zeit auch diese Gegend erreicht haben würden, damit hatte niemand gerechnet.

Eines Morgens lief die Kunde durch den Ort, die Russen seien einmarschiert. Der größte Teil davon befände sich in einem Spirituosenlager, total betrunken. Was sich Stunden später auf den Straßen abgespielt haben muß, bekam ich nur bruchstückweise mit und habe es zum größten Teil auch nicht verstanden. Ich war noch Kind und dazu unaufgeklärt. Da war von Besenstielen die Rede, welche man den Frauen in den Leib gerammt haben soll, von Unkeuschheiten, die mit Worten nicht zu beschreiben seien, von verübten Grausamkeiten sowohl Männern als auch alten Frauen gegenüber. Randalierend, grölend, raubend und mordend sollen betrunkene Mongolen durch den Ort gezogen sein.

Mit Unverständnis, Entsetzen und Angst nahm ich die Erzählungen der Erwachsenen auf. Ich verstand viele Zusammenhänge nicht, wagte aber nicht, meine Mutter danach zu fragen. Natürlich tat sich auch das eine oder andere Kind mit irgendwelchen Schilderungen von Ereignissen hervor. Auf meine gezielten Fragen konnte ich aber auch da keine Antwort erhalten. Zur damaligen Zeit wägten die Erwachsenen ihre Worte und Erläuterungen den Kindern gegenüber genau ab. Wir Kinder wären besser beraten gewesen, hätte man uns wenigstens ein wenig und kindgerecht aufgeklärt. Doch gewisse Themen waren eben tabu. Man wurde weggeschickt, wenn Erwachsene sich unterhielten, denn ihrer Ansicht nach war nicht alles für die „Ohren der Kinder“ bestimmt.

Eines Nachts - meine Mutter schlief mit meinem kleinen Bruder zusammen in einem, ich in dem anderen Bett - pochte es an die Zimmertür und Stimmen von Russen wurden laut. Mutter, nur mit dem Nachthemd bekleidet, öffnete. Mehrere Russen traten ein und musterten zunächst meine Mutter und mich. Dann fiel ihr Blick auf das in einer Ecke stehende alte Fahrrad. Obwohl sie damit nicht umzugehen wußten - man sah es an der Art, wie sie die Pedalen betrachteten und mit der Hand bewegten, wie sie versuchten, die Lenkstange um die eigene Achse zu drehen - bemächtigten sie sich des Rades. Dann entdeckten sie auch noch Mutters Wecker und Armbanduhr. Kindliche Freude zeigte sich in ihren Gesichtern. Sie steckten die Gegenstände in die Tasche. Doch dann wandten sie mir ihre Aufmerksamkeit zu. Ich hatte mich, als sie eintraten, im Bett hochgesetzt. Meine Mutter versuchte, mir klarzumachen, daß es besser sei, wenn ich wieder unter die Decke kröche. Ich verstand aber nicht, warum ich das sollte. Dann deutete einer der Russen auf mich mit der Frage nach meinem Alter. Ich antwortete spontan und wahrheitsgemäß. Meine Mutter erblaßte und sagte, ich sei noch keine 8 Jahre alt. Ich widersprach ihr und nannte erneut mein wahres Alter. Doch offensichtlich hatten das Fahrrad und die beiden Uhren mehr Eindruck auf diese Männer gemacht als ich. Auch meine Mutter schien für sie nicht mehr interessant zu sein. Sie taxierten sie zwar, aber dann verließen sie freudestrahlend mit ihrer Beute den Raum. Mutter fiel erschöpft in ihre Kissen zurück.

Nach dem Erlebnis dieser Nacht ließ man mich nicht mehr zu Hause im Bett schlafen. Mutter, die für meinen kleinen Bruder zu sorgen hatte, blieb selbstverständlich im Hause. Aber alle Mädchen ab ca. 6 Jahren wurden abends mit einer Decke oder einem alten Mantel ausgestattet und in ein Sägewerk begleitet. Dort mußten wir unter die Bretterstöße kriechen und die Nächte im Freien verbringen. Niemand von uns durfte seinen Schlafplatz verlassen. Am nächsten Morgen holte uns dann irgendeine Mutter wieder ab. Keinem von uns Kindern war klar, weshalb wir hier draußen in der Kälte nächtigen mußten. Die Mütter hatten auf unsere Fragen immer ausweichende Antworten.

Nachdem nun die Russen bis Würbenthal vorgedrungen und wir dort ebenso gefährdet waren wie andernorts auch, bestand keine Veranlassung mehr, die Gastfreundschaft dieser Menschen weiter in Anspruch zu nehmen. Wir kehrten wieder nach Jägerndorf zurück.

Die Straßen der Stadt waren an vielen Stellen durch Panzersperren blockiert. Überall herrschte Chaos. Freunde und Bekannte suchten anderweitig Schutz und Hilfe. Ich hatte schon seit längerer Zeit keinen Schulunterricht mehr. An manchen Tagen durfte ich das Haus verlassen, an anderen wieder nicht. Ich verstand von all dem nichts, worüber die Erwachsenen diskutierten.

An einem warmen und sonnigen Tag hatte sich Mutter entschlossen, die Fenster unserer Wohnung zu putzen. Ich sollte ihr dabei helfen. Wir waren beide in unsere Putzarbeit vertieft, als uns plötzlich ein ungewohntes Klappergeräusch aus unseren Aktivitäten riß. Wir blickten auf den Bürgersteig hinunter. Meine Mutter schrie auf: „Sieh amol, wer do kommt!“ Ich sah einen zerlumpten Mann, der einen mit Kartons und Mantel beladenen klapprigen Kinderwagen vor sich herschob. Es war Vater, der aus dem Krieg zurückkehrte! Er hatte einen weiten Fußmarsch hinter sich. Wochen- wenn nicht gar monatelang war er unterwegs gewesen, hatte im Freien oder in Scheunen übernachtet: Aus dem Südschwarzwald bis nach Jägerndorf!

Die Sauberkeit der Fenster war jetzt nicht mehr wichtig. Vater war unverletzt, unsere Familie wieder vereint. Jetzt konnte alles nur noch besser werden. Daß jeder Krieg Folgen mit sich bringt, war allen klar. Aber Vater würde wieder seiner Arbeit nachgehen, ich die Schule besuchen, jetzt sollte das Leben beginnen. Vater würde schon für alles sorgen, das war meine kindliche Vorstellung. Wir feierten das Wiedersehen und schmiedeten Zukunftspläne.

Vertreibung aus der Wohnung - Türmitzer Lager

Als Mieter bewohnten wir die obere Etage eines Zweifamilienhauses in der Anzengrubergasse, im sogenannten Happag-Grund. Eines Morgens läutete die Türglocke und gleichzeitig pochte jemand vehement an die Haustür. Unsere Hausbesitzer waren offensichtlich ortsabwesend, denn zu jenem Zeitpunkt bewohnten wir das Haus allein. Meine Mutter ging hinunter, um zu öffnen. Ich hörte befehlende Stimmen. Aufgeregt kehrte Mutter nach oben zurück und sagte mir, daß wir sofort die Wohnung verlassen müßten. Unten stünden Tschechen, die von Haus zu Haus gingen, um die Bewohner dieser Straße zusammenzutrommeln. Es sei nicht nötig, etwas mitzunehmen. Eine warme Decke pro Person genüge, denn wir würden nur wenige Tage wegbleiben.

Nervös suchte meine Mutter das Nötigste zusammen. Die Tschechen drängten zum Aufbruch. In der Straße hatten sich bereits andere Menschen versammelt, alle nur mit einer Decke oder einem Kissen ausgerüstet. Wir, d. h., meine Eltern und mein damals ca. zweijähriger Bruder, schlossen uns der bereits dastehenden Kolonne an.

Nun begann ein - wie mir schien - langer Fußmarsch. Wir mußten alle schön in Reih und Glied bleiben. Irgendwann erreichten wir eine Häusersiedlung, die man „Türmitzer Lager“ nannte. Hier wurden wir eingewiesen. Wenn ich das Wort „Lager“ gebrauche, dann nicht des äußeren Aussehens dieser Siedlung wegen. Im Gegenteil. Wenn ich mich recht entsinne, handelte sich dabei um eine lange ungepflasterte Straße mit sich gegenüberstehenden gleichförmigen ca. 1 - 2stöckigen leerstehenden Häusern, die als Lager vorgesehen waren. Zusammen mit anderen Müttern und Kindern - die Männer wurden anderswo untergebracht - wurden wir in einen Raum gepfercht. Die anderen Zimmer dieser Erdgeschoßwohnung wurden gleichermaßen vollgestopft. Der ca. 14 qm große Raum mußte etwa 15 - 20 Personen fassen. Da er keine Möbel enthielt, breitete jede Familie ihre mitgebrachten Decken auf dem blanken Boden aus. Das war unser Aufenthalts- und Schlafort. Nachdem die Wohnungen dieser Siedlung mit kleinen Bädern und Toiletten ausgestattet waren, hatten wir zumindest Wasser, um uns notdürftig waschen zu können. Wenn man bedenkt, daß jede Wohnung aus etwa 2 - 3 Zimmern bestand, kann man sich bei einer Zimmerbelegung mit ca. 15 - 20 Personen ausrechnen, welch drangvolle Enge herrschte.

Es verging der erste Tag, die erste Nacht. Nichts ereignete sich. Wir mußten in den Zimmern bleiben. Irgendwann schob man einen Kessel mit Suppe durch die Straße. An der Haustür durften wir Essen fassen. Als auch während der nächsten Tage keine Änderung der Situation eintrat, wagten es einige, die Häuser zu verlassen, um mit den uns bewachenden tschechischen Aufsehern zu sprechen. Schließlich hatten wir außer den mitgebrachten Decken keinerlei Wäsche zum Wechseln noch sonst etwas anderes dabei. Wir wurden vertröstet. Noch einige Tage, dann dürften wir wieder in unsere Wohnungen zurück.

In der Zwischenzeit aber wurde ich Zeuge von Vorfällen, die meine kindliche Seele doch sehr beschäftigten. Mehrmals „kontrollierten“ weibliche und männliche uniformierte Tschechen die Häuser und die Zimmer. Einige der Zimmerinsassen wurden jeweils aufgefordert, sich von ihren Lagern zu erheben. Folgten sie dieser Aufforderung nicht unvermittelt, wurden sie mit Fußtritten oder Gewehrkolben traktiert. Unmittelbar uns gegenüber lagerte eine Frau mit ihren beiden ca. 13 und 15 Jahre alten Töchtern. Die ältere Tochter sollte Auskunft über ihre Aktivitäten beim „Bund deutscher Mädchen“ (BDM) geben, dem sie jedoch offensichtlich nicht angehört hatte. Da das Mädchen nichts darüber berichten konnte, wurde sie geprügelt und getreten. Die kleinere Schwester schrie vor Angst, die Mutter weinte und flehte um Erbarmen für ihre Tochter. Sie vergaß ihre Würde und fiel vor der mit Stiefeln bekleideten Tschechin auf die Knie. Die Anwort auf ihr Flehen war ein weiterer Fußtritt, der nun der Mutter galt. „Wer hatte denn mit uns Erbarmen, als wir im Konzentrationslager waren“, schrie die Tschechin. Zumindest ich hörte damals das Wort „Konzentrationslager“ zum erstenmal und konnte mir nichts darunter vorstellen. Später befragte ich meine Mutter, die ebenfalls nichts darüber wußte, schon gar nicht, daß Tschechen in einem derartigen Lager gewesen sein sollten. Niemand von den anderen Zimmerinsassen hatte während dieser Mißhandlungen den Mut, durch Wort oder Tat einzugreifen. Jeder sah die Unmöglichkeit, hier zu helfen, ein. Wir mußten alle tatenlos zusehen, wie man das Mädchen und die Mutter weiter verprügelte und zwar so lange, bis sie um „Verzeihung baten“ und schließlich erschöpft und blutend auf die Erde sanken. Derartige Szenen wiederholten sich des öfteren und sicher nicht nur in unserem Zimmer. Die ganze Siedlung bestand aus vielen Häusern mit vielen Zimmern!

Das war der Zeitpunkt, an dem ich begann, ständig Fragen nach dem Grund für unseren Zwangsaufenthalt im Lager und nach den Motiven für die unwürdige und brutale Behandlung durch die Tschechen zu stellen. Doch weder meine Mutter noch die anderen Zimmerbewohner konnten mir plausible Erklärungen geben. Auch sie verstanden die Haltung der Tschechen uns Deutschen gegenüber nicht, vor allem dann nicht, wenn es sich um ihnen bekannte Tschechen handelte, mit denen sie früher einträchtig in der gleichen Straße zusammengelebt hatten und denen sie nun hier im Lager in einer anderen Funktion begegneten. Genau diese Tschechen nämlich brachten es fertig, plötzlich kein deutsches Wort mehr verstehen zu wollen, ihre ehemaligen Nachbarn nicht mehr zu kennen. Es war so, als ob sich zwei miteinander verfeindete Nationen zum erstenmal gegenüberstünden. Da sich zur damaligen Zeit die wenigsten Frauen mit den Themen Politik, Wirtschaft oder Geschichte beschäftigt haben, herrschte allgemeine Rat- und Verständnislosigkeit. Wir hatten alle nur Angst. Jeder hoffte, bei einer Befragung unbehelligt und ungeprügelt davonzukommen. Meinen Vater habe ich während des Aufenthaltes in diesem Lager nie zu Gesicht bekommen.

Da während der ersten Lagertage niemand das Haus verlassen durfte, suchten wir Kinder zumindest etwas Abwechslung insofern, als wir das Treppenhaus und die oberen Etagen inspizierten. Auf dem Dachboden angelangt, stellte ich fest, daß auch dieser vollbelegt war. Die Menschen lagen dicht an dicht, zum Teil auf mitgebrachten Decken, zum Teil auf dem blanken Boden. Durch das undichte Dach und die Luken blies der Wind. Die Menschen froren.

Als Kind wird man ja häufig von der Neugierde getrieben. Ich sah zwar dieses Elend, machte aber trotzdem weiter die Runde und entdeckte zu meiner Überraschung und Freude in einer Ecke, unter den Dachbalken liegend, meinen Großvater väterlicherseits. Am anderen Ende des Dachbodens, ebenfalls unter und hinter Balken, meine Cousine mit ihrem wenige Wochen alten Kind, welches später starb, denn Milch gab es keine und Wasser allein genügte dem Kleinen nicht.

Bei meinen täglichen Rundgängen erfuhr ich, daß weitere Verwandte im gleichen Lager, allerdings in einem anderen Haus, untergebracht waren. Meine Beschäftigung bestand nun darin, Besuche bei meinen Verwandten zu unternehmen, die nicht immer auf großen Zuspruch stießen. Als kaum 11jähriges Mädchen war mir noch nicht bewußt, welchen Qualen und Schikanen die Erwachsenen ausgesetzt wurden. Wir Kinder blieben in der Regel von körperlicher Gewalteinwendung verschont.

In der Zwischenzeit hatten es einige Erwachsene doch versucht, Kontakt mit dem Bewachungspersonal aufzunehmen, denn es war durchgesickert, daß unser Zwangsaufenthalt für längere Zeit vorgesehen sein sollte. So mancher glaubte, sich einen Ausgangsschein erbetteln, um aus seiner Wohnung noch einige Dinge holen zu können. Manchen gelang dies auch. Andere wiederum mußten ihre unerlaubten nächtlichen Ausflüge, die dem Zweck dienten, das Lager zu verlassen, schwer büßen. Erwischte man sie, wurden sie entweder verprügelt - oder einfach erschossen.

So verging ein Tag nach dem anderen. Ich besuchte meinen Großvater auf dem Dachboden täglich, doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Er konnte sich vor Schwäche bald nicht mehr aufsetzen. Ich kroch zu ihm unter die Balken, hockte mich daneben und hielt seine Hand. Ein dankbares Lächeln war seine Antwort auf meinen Versuch, ihm etwas Gutes zu tun. Die uns verabreichten Mahlzeiten, die meist aus irgendwelchen „Wassersuppen“ bestanden, reichten kaum aus, uns zu sättigen. Eines Tages war der Platz unter den Dachbalken leer. Es gab meinen Großvater nicht mehr. Man sagte, er sei verhungert. Erst dann stellte ich mir die Frage, ob ihm überhaupt jemand etwas zum Essen gebracht hat, nachdem er selbst nicht mehr in der Lage war, für sich zu sorgen. Doch in jener Zeit hatte jeder mit sich selbst zu tun. Jeder kämpfte um die einzige ihm zugeteilte Scheibe Brot, um den einen Napf Flüssigkeit, welche den Namen „Suppe“ erhielt, aber im engeren Sinn keine war, denn sie bestand überwiegend aus Wasser, durchsetzt mit einigen Krautblättchen und Kartoffelstückchen.

Im Kreise der Lagerinsassen befanden sich einige junge Frauen, die ihre tschechischen Sprachkenntnisse nutzten, um Verbindungen zum tschechischen Bewachungspersonal herzustellen. Diese Verbindungen sollten dazu dienen, auszukundschaften, warum und wie lange wir eigentlich in diesem Lager bleiben sollten. Mittlerweile strotzten wir vor Dreck. Zwar gab es in jeder Wohnung ein Bad, aber nicht immer reichte auch das Wasser für all die vielen Menschen. An Wäschewaschen war daher nicht zu denken. Wo hätte man sie auch trocknen sollen? Außerdem war das vorhandene Wasser kalt. Es gab seinerzeit nur Badeöfen, die beheizt werden mußten. Heizmaterial war nicht vorhanden. Also war eine Warmwasserzubereitung nicht möglich. In Anbetracht dieser Verhältnisse wollten die Menschen natürlich etwas über ihr Schicksal erfahren. Bald sollten wir einiges mehr wissen, und um an Informationen zu gelangen, wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Es vergingen noch weitere Tage der Ungewißheit. Eines Morgens weckten uns Schüsse und lautes Schreien. Die Erwachsenen eilten an die Fenster, wir Kinder rannten vor die Haustür. Es hatte geregnet. Die nicht befestigte Straße war voller Morast und Pfützen. Ich wurde Zeuge einer Szene, die mir immer im Gedächtnis haften wird. Tschechen mit Gewehren und Knüppeln trieben einige Männer vor sich her. Wenn diese niederstürzten, wurden sie gezwungen, auf dem Bauch im Dreck weiterzurutschen und das Gesicht durch den Straßenschlamm zu ziehen. Blieben sie vor Erschöpfung im Morast liegen, wurden sie wieder aufgeknüppelt und das Spiel wiederholte sich solange, bis sich die Opfer nicht mehr rührten. Einige der Ehefrauen der so Geschundenen hatten sich auf die Straße gewagt in der Hoffnung, helfen zu können. Sie beschworen die Tschechen, mit dieser Tortur aufzuhören. Aber Hohngelächter war die Antwort auf ihr Flehen. Es schien so, als wollten sich die Tschechen bei den Einfällen ihrer Grausamkeiten jeweils überbieten.

Den Grund dieser Treibjagd hat niemand erfahren. Ganz abgesehen davon wurde oft grundlos auf wehrlose Menschen eingeprügelt. Die Tschechen reagierten ihren aufgestauten Haß auf Deutsche wohl auf diese Weise ab. Dabei wurde nicht gefragt oder unterschieden, ob die so Mißhandelten sich irgendwann oder irgendwie den Tschechen gegenüber schuldig gemacht hatten. Hier standen Objekte zur Verfügung, an denen man Frust, Haß, Neid und andere niederträchtige Charaktereigenschaften ausleben konnte, und das tat man mit größter Genugtuung.

Eine Änderung im Lagerleben hatte sich insofern ergeben, als einige Männer und Frauen zur Arbeit außerhalb des Lagers geschickt wurden. Selbstverständlich durften sie das Lager nur unter Aufsicht verlassen, standen tagsüber während der Arbeit unter Kontrolle und wurden abends unter Bewachung wieder ins Lager zurückgebracht. Zu unserem Bekanntenkreis gehörte eine dieser „privilegierten“ Frauen, die das Glück hatte, in einer Färberei schuften zu dürfen. Dort nämlich hatte sie wenigstens Gelegenheit, so nebenbei auch ihre eigene Wäsche mit warmem Wasser durchspülen zu können. Wir Kinder genossen inzwischen mehr Freiheit. Wir durften die Häuser verlassen, um auf der Straße zu spielen. Einige Male wurde mir erlaubt, diese Bekannte zu ihrem Arbeitsort zu begleiten, was mir besonderes Vergnügen bereitete. Zum einen hatte ich noch nie zuvor eine Färberei gesehen, zum anderen gab es dort eine Reihe von Bottichen mit warmem, wenngleich gefärbtem Wasser. Es war für mich wie Geburtstag, wenn ich mich in einen Bottich mit roter oder blauer Brühe setzen und darin plantschen durfte. Ich hatte somit - im Gegensatz zu vielen anderen - die Möglichkeit, ein „Bad“ zu nehmen. Hinterher muß ich wohl wieder mit einigermaßen sauberem Wasser abgespült worden sein, denn meine Mutter hat nie eine Färbung an mir beanstandet.

Mittlerweile hatten unsere eigenen „Lagerspione“ herausbekommen, daß die seinerzeitige Beschwichtigung, wir bräuchten nichts aus der Wohnung mitzunehmen, denn wir kämen bald wieder zurück, nur ein Vorwand war, um uns widerstandslos aus den eigenen vier Wänden herauszuholen. Im Lager herrschte neben Hunger, Schmutz und Ungeziefer eine sehr gedrückte Stimmung. Wir Kinder sahen viele Dinge nach wie vor als Abenteuer an - von den miterlebten Grausamkeiten an den Männern und Frauen abgesehen. Natürlich überkam auch mich Trauer, wenn ich an meine Puppen, an die Spielsachen, vor allem an meine vielen Bücher dachte. Schlimmer war es für meine Eltern. Sie hatten die Wohnung in der Anzengrubergasse erst vor nicht allzulanger Zeit bezogen und sich komplett eingerichtet. Der ausziehbare Spültisch mit den beiden integrierten Kupferwasserkesseln sowie das „deutsche Einheitsschlafzimmer“ war der ganze Stolz meiner Mutter. Für diese Einrichtungsgegenstände hatten meine Eltern lange gespart. Vater, der passionierte Hobbyfotograf, hatte jahrelang auf vieles verzichtet, nur um sich eine Fotoausrüstung und alles, was zum Entwickeln und Vergrößern gehörte, anschaffen zu können. Nun standen sie wieder vor dem Nichts - sie hatten noch weniger als vorher, nämlich nur drei alte Wolldecken.

Hinter vorgehaltener Hand war das Gerücht verbreitet worden, daß es doch die Möglichkeit geben solle, wieder in die Wohnungen zurückzukehren. In den nächsten Tagen würde ein Aufruf erfolgen. Wer sich zuerst melde, sei auch zuerst an der Reihe. Ob dabei nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden sollte, blieb unklar. Selbstverständlich herrschte große Euphorie unter den Menschen. Zwar war noch nichts Offizielles bekannt, aber jeder wartete sehnsüchtig auf diesen Appell, um sich sofort melden zu können. Auch Mutter bereitete sich und uns auf dieses Ereignis vor. Offensichtlich drang dieser angekündigte und nur zum Teil durchgeführte Appell nicht an alle Ohren. Wir hatten jedenfalls zu spät davon erfahren und gehörten somit nicht zu den ersten, die das Lager wieder verlassen durften. Einige Tage später jedenfalls war die Straße vor den Häusern voller Menschen. Ihre mitgebrachten Decken trugen sie wieder unter dem Arm. Unter Bewachung verließen sie, schön in Reih und Glied, Junge, Kinder, Greise, das Lager. Weinend schauten ihnen die Zurückgebliebenen nach. Nun, wenn schon nicht beim ersten Schub, so würden wir wohl beim nächsten mitkommen. Damit tröstete uns unsere Mutter.

Eines Abends klopfte es an die Tür. Eine Bekannte rief meine Mutter und einige andere Frauen in den Flur. Es wurde geflüstert und getuschelt. Nach einiger Zeit kehrten sie wieder zurück. Da die soeben erhaltene Geheimnachricht von einer derartigen Wichtigkeit war, hielten es die Informierten für ihre Pflicht und Schuldigkeit, unter dem Siegel der Verschwiegenheit auch die anderen Zimmerinsassen zu informieren. Wir Kinder wurden zum absoluten Schweigen verpflichtet. Wäre eine derartige Kunde nach außen gedrungen, hätte das schwerwiegende Konsequenzen für uns alle, vor allem aber für die Informanten haben können.

Der Aufruf und die Zusammenstellung dieses Fußtransportes hatte nicht dazu gedient, die Menschen wieder in ihre Wohnungen zu lassen. Nein, sie wurden alle deportiert, und zwar in das Gebiet der ehemaligen DDR. Wie sich später herausstellte, waren sie in Nardt, in Guben, in Hoyerswerda gelandet, sofern sie dieses Ziel überhaupt erreichten. Viele haben den wochenlangen Fußmarsch nicht überlebt. Kinder und alte Menschen sind unterwegs vor Hunger und Erschöpfung gestorben und wurden in Straßengräben liegengelassen. Andere, die nicht weiterkonnten, wurden erschossen.

Unser Schicksal schien besiegelt. Man hatte uns aus der Wohnung herausgeholt. Nichts war geblieben außer der Erinnerung an all die schönen Sachen, die wir zurücklassen mußten und die wir nie mehr wieder sehen, geschweige denn haben durften. Welche Hoffnung hatte man uns denn noch gelassen? Es schien nur die beiden Alternativen zu geben: Entweder im Lager unser Leben unter menschenunwürdigen Bedingungen weiterzufristen oder zu Fuß an ein unbestimmtes Ziel getrieben zu werden.

Wie lange wir in diesem Lager zubrachten, ist mir nicht mehr in Erinnerung. In eine gemütliche Wohnung sollten wir jedenfalls so schnell nicht wieder kommen. Das Lagerleben hatte soeben erst begonnen.

Eines Tages wurden auch wir aufgefordert, mit unseren Decken auf der Straße Aufstellung zu nehmen. Unter Schimpfworten der tschechischen Bewacher wurden wir die Straße entlanggetrieben. Wohin es gehen sollte, war uns nicht gesagt worden. Wir sollten woanders untergebracht werden, hieß es nur.

Das gefürchtete Troppauer Lager

Nach einem etwas längeren Fußmarsch erreichten wir ein großes, von Stacheldrahtzaun umgebenes Holzbarackenlager. Das breite Tor war bewacht. Auch innerhalb des Lagers patrouillierten bewaffnete Aufseher die Wege und Plätze. Zusammen mit anderen Frauen und Kindern wurden wir in eine Baracke eingewiesen. Außer der Mutter mit den beiden Töchtern, die schon das Zimmer im Türmitzer Lager mit uns geteilt hatten, kannten wir niemanden. Das Mobiliar bestand aus ca. 10 mit Strohsäcken belegten Stockbetten, einem Tisch und mehreren Stühlen. Die in der Wand eingeschlagenen Nägel dienten als Kleiderhaken. Nun, da wir nur das besaßen, was wir am Leibe trugen, hatten wir auch nicht viel aufzuhängen. An den Stirnseiten des Zimmers befand sich je ein kleines Fenster. Dieser Raum, den wir wiederum mit ca. 20 Personen teilen mußten, sollte nun unser Zuhause für unbestimmte Zeit werden.

Jeder durfte für sich eine Bettstelle in Anspruch nehmen, solange keine weiteren Einweisungen erfolgten. Mutter schlief mit meinem kleinen Bruder zusammen in einem Bett. Ich hatte eine Bettstelle für mich allein. Zu schnell gewachsen und abgemagert, fror ich ständig, so daß sich abends abwechselnd die Barackenbewohner bereit erklärten, jeweils für ein paar Minuten zunächst mein Bett mitzubenutzen, um mich zu wärmen. Nur für eine Zeitlang herrschte bedrängende Enge in der Baracke. Schon nach wenigen Tagen wurden die Erwachsenen aufgefordert, arbeiten zu gehen. Auch meine Mutter gehörte zu den arbeitenden Frauen.

Schon früh am Morgen hatten sich Männer und Frauen, die getrennt in Baracken untergebracht waren, am Tor einzufinden. Unter Bewachung wurden sie zu den unterschiedlichsten Arbeitsstätten gebracht. Am Abend kehrten sie - immer unter Bewachung - wieder ins Lager zurück. Wir Kinder waren uns tagsüber selbst überlassen. Da unsere Baracke überwiegend von Erwachsenen belegt war, hatten wir Kinder tagsüber genug Raum zum Spielen. Außer mir und meinem kleinen Bruder befanden sich nur noch die beiden Mädchen aus dem Türmitzer Lager, ein Junge meines Alters und ein kleineres Kind in der Baracke. Selbstverständlich durften wir uns im Lager frei bewegen. Außer den Wohnbaracken gab es zwei Latrinen, eine Art Verwaltungshütte, eine Baracke für die Essensausgabe und eine, von der man nicht so recht wußte, was sie beinhaltete. Es hieß, wer dort hineingeschickt wird, käme nicht mehr heraus, es handle sich um eine Gaskammer. Um dieses Gebäude machten alle einen großen Bogen.

Eines Tages war es soweit. Alle Lagerinsassen wurden aufgefordert, sich vor dieser ominösen Baracke, die zwei Ein- bzw. Ausgänge hatte, aufzustellen. Einige weigerten sich, der Aufforderung, hineinzugehen, Folge zu leisten. Die meisten waren überzeugt, daß dies der Moment der Vergasung sei. Doch jeglicher Widerstand blieb erfolglos. Um keine Prügel zu beziehen, folgte man der Aufforderung. Ob dort tatsächlich Menschen vergast wurden, weiß ich nicht. Wir folgten jedenfalls den uns Vorangehenden. Kaum hatten wir die Baracke betreten, mußten wir die Kleidung ablegen. Unsere Körper und Kleidungsstücke wurden mit irgendeinem beißend riechenden weißen Zeug bestäubt. Es handelte sich wohl um ein Mittel gegen Flöhe und Wanzen, die uns mittlerweile übel zusetzten. Nachdem wir diese „Puderschleuse“ durchlaufen hatten, durften wir uns wieder anziehen und die Hütte verlassen. Wir waren alle erleichtert, als wir uns wieder auf dem freien Platz befanden. Dennoch glaubten einige, Anzeichen von Gas- oder Folterkammern entdeckt zu haben. Bestimmte Türen und Vorrichtungen deuteten darauf hin, so wurde gesagt. Andere wiederum wollten entdeckt haben, daß vor Tagen Menschen hineingeschleust, aber später nicht mehr gesehen worden seien. Auf jeden Fall war diese Baracke das mysteriöseste, aber auch gefürchtetste Gebäude des ganzen Lagers.

Grausamkeiten waren auch hier, vermehrt noch als im Türmitzer Lager, an der Tagesordnung. Überwiegend spätabends oder nachts kamen die Bewacher in die Baracken, zerrten die Leute aus den Betten, verhörten oder verprügelten sie. Voller Unverständnis verfolgten wir Kinder diese nächtlichen Szenen. Immer wieder stellte ich die Frage:

„Mutti, warum schreien die Tschechen Frau M. so an, warum schlagen sie sie immer wieder, wenn sie doch gesagt hat, daß sie nichts weiß? Wenn sie wirklich nichts weiß, kann sie doch auch keine Auskunft geben!“

„Mädle, dos konn ich dir ah nie sogn, ich verstehs ah nie“, war meist ihre Antwort.

Mein kindlich logischer Verstand jedenfalls sagte mir, daß ich nur dann eine Frage beantworten kann, wenn ich die Antwort weiß. Weiß ich etwas nicht, dann kommt mir auch durch Prügel keine Erleuchtung. Daher auch immer meine Zusatzfragen:

„Glauben die Männer der Frau denn nicht, oder kapieren sie nicht, daß man nicht wissen kann, was man nicht weiß?“

Manchmal brachte ich nicht nur meine Mutter, sondern auch die anderen Barackeninsassen durch meine viele Fragerei in Bedrängnis. Für solch unlogische Handlungsweisen seitens der Tschechen konnten auch sie kein Verständnis aufbringen. Ich wurde mit der Erklärung „die wollen eben ihre Macht zeigen und prügeln“ abgefunden. Doch dafür konnte ich erst recht kein Verständnis aufbringen. Zwar war ich streng erzogen worden und hatte so manche Ohrfeige, so manche Schläge über mich ergehen lassen müssen, doch war dieser Züchtigung jeweils mein Ungehorsam vorausgegangen. Also stand für mich fest: Strafe nur für den, der Unrecht getan hat. Warum aber schlägt man Menschen, die auf Fragen wahrheitsgemäß antworten, d. h., wenn sie behaupten, etwas nicht zu wissen, und die kein Unrecht begangen haben? Derartige Überlegungen beschäftigten sehr intensiv meinen kindlichen Verstand.

Jedoch nicht nur diese nächtlichen Besuche mußten wir über uns ergehen lassen. Nein, sehr häufig ertönte um Mitternacht eine Sirene, das Lager wurde durch Scheinwerfer hell erleuchtet und wir alle, Männer, Frauen, Kinder, hatten uns auf dem Hauptplatz einzufinden und das Deutschlandlied zu singen. Ich fragte wieder Mutter:

„Mutti, warum tun das die Tschechen mit uns? Sind Deutsche schlechter als andere Menschen?“

Mutter wußte auf meine Frage keine Antwort.

„Dos konn ich dir ah nie sogen, mir hom denen nie wos geton“, sagte sie in ihrer Jägerndorfer Mundart mehr zu sich selbst als zu mir.

Die unhygienischen Zustände im Lager - man holte das Wasser von irgendwoher und wusch sich notdürftig in einem Eimer - führten sehr bald zu unliebsamen Folgen. Ich, und viele andere, bekamen die Krätze. Zwischen den Fingern und auf meinem Handrücken war bald keine Haut sondern nur noch rohes Fleisch zu sehen. So sehr mich meine Mutter auch ermahnte, nicht zu kratzen, ich hielt den Juckreiz nicht aus. Und je mehr ich kratzte, um so mehr entzündete sich die Haut. Irgendwann schüttete mir jemand Brennspiritus über die Hände. Obwohl es wahnsinnig brannte, war dieser Schmerz sogar noch leichter zu ertragen als das ewige Jucken. Einer Mitbewohnerin war es irgendwann gelungen, eine Salbe aufzutreiben, die ich mehrmals täglich auftrug. Damit versuchten wir dann, diesem Übel Herr zu werden.

Noch schlimmer als die Krätze setzten uns Flöhe, Läuse und Wanzen zu. Mein ganzer Körper war voller roter Punkte. Die Wanzen hatten sich in allen Ritzen der Betten und in den Strohsäcken eingenistet. Ich kratzte mir fast die Haut von Leib und Kopf. Die Läuse in meinen Haaren hatten sich unter den dicken Grinden, die sich nach dem Aufkratzen und dem nachfolgenden Bluten gebildet hatten, festgesetzt. Ich trug Zöpfe und Mutter versuchte alles, um meinen Kopf sauberzuhalten. Dazu gehörte auch das tägliche Kämmen mit dem sogenannten Lausekamm. Natürlich blieben etliche Läuse im Kamm hängen, gleichzeitig aber riß mir Mutter beim Kämmen immer wieder die Grinde auf, noch mehr Läuse kamen zum Vorschein, und die Kopfhaut verkrustete nach jedem Bluten um so mehr. Ich hatte schreckliche Angst vor dieser täglichen Prozedur. Doch meine Mutter bestand darauf, weil sie sonst keine andere Möglichkeit sah, die Läuse zu dezimieren. Etliche Male wurde mir auch Brennspiritus über Kopf und Körper gegossen. Es waren höllische Schmerzen.

In gewissen Abständen räumten die Lagerinsassen alle Stockbetten nach draußen. Sie wurden, so gut es ging, auseinandergenommen. Mit einer brennenden Kerze versuchte man, die in den Ritzen versteckten Wanzen und Flöhe auszuräuchern. Doch ein Großteil des Ungeziefers steckte in den Strohsäcken, und die konnte man nicht anbrennen. Zwar wurden die Strohsäcke geöffnet und versucht, die davonhüpfenden Flöhe zu fangen, aber all diese Mühen brachten kein großes Ergebnis. Nach einer solchen Aktion hatten wir zwar jeweils den Eindruck, vom Ungeziefer nicht mehr ganz so gequält zu werden, aber nach kurzer Zeit war wieder alles verlaust und verwanzt und die Tortur begann von neuem. Glücklicherweise hatten Lagerinsassen unterschiedliche Gegenstände aus ihren Wohnungen retten bzw. anderweitig organisieren können. Nur so kann das Vorhandensein von Kerzen, Streichhölzern oder anderen Kleinigkeiten erklärt werden. Daß man sich in dieser Situation gegenseitig aushalf, versteht sich von selbst.

Neben dem Ungeziefer quälte uns der Hunger. Außer etwas dünnem Kaffee am Morgen und einer Scheibe Brot pro Tag und Person gab es nichts. Wegen der Scheibe Brot mußte man sich schon frühmorgens anstellen. Wer großes Glück hatte, kam nicht nur in den Genuß dieser Scheibe, sondern sogar einer großen Scheibe. Hatte man das Pech, gerade dann an der Reihe zu sein, wenn der Rest des Brotes ausgeteilt wurde, dann bekam man nur den letzten Kanten, das Knabele, wie es Mutter nannte. Häufig jedoch reichte das Brot nicht für alle Lagerinsassen. Da Mutter schon morgens das Lager verließ, um ihrer Arbeit nachzugehen, war es meine Aufgabe, für uns drei die Brotscheiben abzuholen. Obwohl ich immer ganz früh zur „Brotbaracke“ hinlief und mich in die Warteschlange einreihte, passierte es häufig, daß das Brot entweder schon ausgeteilt war oder es eben an diesem Tag keines gab. Für meine Mutter muß es immer eine große Enttäuschung gewesen sein, wenn sie abends von der Arbeit zurückkam und keine Scheibe Brot vorfand.

Wie oft kehrte ich nach einer langen Wartezeit vor der „Brotbaracke“ mit leeren Händen zurück. Der Magen knurrte, ich weinte, denn auch für meinen kleinen Bruder gab es keine Sonderration. Eine Scheibe Brot pro Person und Tag, das war alles. Und oft mußte man eben mit einer Scheibe auch zwei Tage auskommen. Es war daher nur natürlich, daß Menschen vor Schwäche umfielen, Kinder und Alte an Unterernährung starben. Am bedauernswertesten waren diejenigen - und dazu gehörten meine Eltern - die außerhalb des Lagers den ganzen Tag (zwangs)arbeiten mußten. Ihre Körper waren so geschwächt, daß sie keinerlei Widerstandskraft mehr besaßen. Viele konnten sich morgens nur noch zur Arbeit schleppen und niemand wußte, ob sie den Tag überleben würden. Die Tschechen nahmen darauf keine Rücksicht. Je mehr starben, um so weniger gab es von diesen verhaßten Deutschen.

Was und wo meine Mutter arbeitete, habe ich nie erfahren. Hin und wieder brachte sie in einem kleinen zerbeulten Töpfchen Essensreste mit, die zwischen meinem Bruder und mir aufgeteilt wurden. Ich habe nie danach gefragt, wo sie diese Reste zusammengekratzt hat. An Hygiene wurde damals nicht gedacht. Man hatte Hunger und hätte alles in sich hineingestopft, wenn es nur nach Lebensmittel roch und aussah. Gierig machte ich mich jedesmal über diese Reste her. Mutter verfolgte jeden meiner Bissen mit glänzenden Augen. Später, viel viel später, wurde mir bewußt, daß der Glanz in den Augen meiner Mutter nicht Freude über meinen Appetit, sondern Tränen waren. Sie selbst hatte wohl den ganzen Tag auf Essen verzichtet, um es uns geben zu können. Hungrig und mit leerem Magen mußte sie nun zusehen, wie wir möglicherweise den Lohn ihrer Arbeit - vielleicht waren diese Brocken das Entgelt für ihre Schufterei - aufaßen. Wir Kinder machten uns damals keine Gedanken. Wir bekamen etwas mitgebracht und es schmeckte uns. Es mag für eine Mutter zum einen eine Genugtuung sein, ihren hungrigen Kindern etwas geben zu können. Andererseits aber hatte sie Zwangsarbeit leisten müssen, ohne Bezahlung, ohne Essen. - Die Scheibe trockenes Brot, auf die sie sich gefreut hatte, konnte ich ihr oft nicht geben.

Unseren Vater haben wir während des Aufenthaltes im Troppauer Lager nicht gesehen. Wie bereits erwähnt, waren die Männer in einem anderen Barackentrakt untergebracht und weitaus größeren Torturen ausgesetzt als die Frauen. Auch er arbeitete außerhalb. Wie sich allerdings erst später herausstellen sollte, erfuhr unser Familienleben gerade seines Arbeitsplatzes wegen eine etwas glücklichere Wende.

Etwas Widerwärtiges waren für mich die Latrinen. Zum einen schämte ich mich, mit nacktem Unterteil hier zusammen mit anderen Frauen und Kindern sitzen zu müssen, zum anderen hatte ich eine wahnsinnige Angst, in die Grube zu fallen. Bei der Latrine handelte es sich um eine Bretterbude ohne Türen. Es gab zwar ein Dach, aber der Wind pfiff durch die Bretter und Öffnungen. An jeder Längsseite der Grube befand sich ein Sitzbalken. Bei vollbesetzter Latrine konnten etwa 40 - 50 Menschen gleichzeitig ihre Notdurft verrichten. Da es keine andere Möglichkeit gab, als sich am Sitzbalken selbst festzuhalten, wagte ich meist nicht, mich hinaufzusetzen, zumal meine Füße nicht ganz auf den Boden reichten. Nicht nur die Vorstellung, in diese Grube zu fallen, ließ mich erschauern, sondern auch die Erzählungen der um mich Herumsitzenden schürten meine Angst. Hier erhielt das Wort „Latrinengerücht“ seine richtige Bedeutung. So erzählte man sich zum Beispiel, daß es Fälle gegeben habe, in denen Menschen zur Strafe in Latrinen geworfen und andere gezwungen wurden, trotzdem oder gerade deshalb, ihre Exkremente darauf fallen zu lassen. Andere berichteten von Fällen, in denen man Verstorbene oder erschossene Menschen einfach in Latrinen entsorgt hat. Irgendwann waren sie unter dem Kot verschwunden. Wann immer ich eine der beiden Latrinen betrat, suchte ich - so ekelhaft es auch war - mit den Augen die Grube ab. Der Gedanke, daß da unten jemand liegen könne, hat mich nie losgelassen.

Doch auch andere Geschichten erfuhr man an diesem sehr stinkigen Ort. Hier war man unter sich, nicht unter Aufsicht, hier konnte man seinen Gedanken und Worten freien Lauf lassen. Das hörte sich dann so an: „Wißt Ihr, was man mit Frau XY gemacht hat? Ihr Kopf wurde kahlgeschoren. Man hat sie an den Pfahl neben einer Baracke festgebunden und läßt schon seit vielen Stunden ständig Wassertropfen auf immer die gleiche Stelle ihres Kopfes fallen. Sie kann sich nicht wehren und ist dem Wahnsinn nahe. Das gleiche Schicksal ist vor ihr schon anderen widerfahren.“ Oder: „Gestern abend hat man wieder einige Männer schreien hören. Sie waren gezwungen worden, im Dreck Liegestützen zu machen, 20, 30 hintereinander. Wenn sie es vor Schwäche nicht schafften, drosch man ihnen Knüppel ins Kreuz oder schlug sie ins Genick. Und wenn sie nicht mehr in der Lage waren, sich wieder aufzurichten, wurden die anderen Deutschen aufgefordert, mit Prügeln auf sie einzuschlagen, weil sich die Tschechen an der verdreckten Kleidung dieser Armseligen die Hände nicht beschmutzen wollten. Ich weiß das von dem Jugendlichen K., der zur Baracke der Männer geschlichen ist, um den Aufenthaltsort seines Vaters ausfindig zu machen.“

Solche und ähnliche Greuelgeschichten bekam ich fast täglich zu hören. Häufig handelte es sich um Vorfälle, die mein Fassungsvermögen überstiegen. Ich konnte nicht glauben, daß es Menschen gibt, die solch grausamer Taten fähig sind. Und warum tut man das alles, fragte ich mich oft. Warum mußten wir aus der Wohnung, warum werden hier so viele verprügelt, warum gibt man uns nichts zu essen, warum, warum? Ich war ein Kind von knapp 11 Jahren. Ich wußte nur, daß wir Deutsche und die anderen Tschechen sind. Aber warum wir von den Tschechen so behandelt und mißhandelt werden, habe ich nie verstanden.

Es vergingen Wochen und Monate, mal gab es mehr, mal weniger Wanzen und Flöhe. Tagen der Schikane folgten auch Tage der Ruhe. Nach jedem Regen glich das ganze Lager einer einzigen Schlammwüste. Menschen erkrankten, Menschen brachen plötzlich zusammen, starben. Ich erinnere mich nicht mehr, wie oft wir des Nachts antreten und das Deutschlandlied singen mußten. Ich habe auch nicht die Schüsse gezählt, die nachts durch das Lager peitschten. Irgendwann erfuhr man dann bei einer Latrinensitzung, daß es wieder mal einen erwischt hatte, der das Lager unbemerkt verlassen wollte. Als Kind interessiert man sich glücklicherweise nicht für alle Einzelheiten, man hört vieles nur so nebenbei. Aber all das, was ich in diesem Lager bewußt mitbekommen und erlebt habe, hat sich tief in meiner Seele eingeprägt. Einige Bilder stehen noch heute unauslöschlich vor meinem geistigen Auge.

Wie lange unser Aufenthalt in diesem Troppauer Lager dauerte, weiß ich nicht. Ebensowenig vermag ich mich zu erinnern, zu welcher Jahreszeit wir dort untergebracht waren. Doch bald sollte der Tag kommen, an dem wir wieder ein echtes Familienleben außerhalb des Stacheldrahtzaunes führen durften. Diese Veränderung verdanken wir dem damaligen Arbeitgeber meines Vaters, Herrn Slovaček. Dank seiner Hilfe konnte die Familienzusammenführung erfolgen. Er war zwar Tscheche, ist den Deutschen gegenüber aber Mensch geblieben.

Im Hause des tschechischen Geschäftsmannes Slovaček

Die Familie Slovaček stammt - so hatten wir erfahren - aus Prag oder Brünn und war, wie viele andere Tschechen auch, nach dem Kriege in die ehemals deutschen Gebiete übergesiedelt.

Herr Slovaček war Besitzer des Elektro- und Radiogeschäfts am Masarykplatz, früher Rathausplatz. Auf welche Weise mein Vater, gelernter Elektro-, Rundfunk und Fernmeldetechniker, zu diesem Arbeitsplatz kam, ist mir nicht bekannt. Fest stand, Vater war erste Kraft bei Slovaček und wurde von diesem sehr geschätzt. Zur damaligen Zeit standen Reparaturarbeiten hoch im Kurs. Die Anschaffung neuer Geräte konnte sich kaum jemand leisten. Es gab nichts, was Vater nicht zu reparieren in der Lage gewesen wäre. Die Kunden strömten, das Geschäft lief gut. Slovaček, der mit meinem Vater sehr zufrieden war, fühlte sich ihm verpflichtet. Dieser Verpflichtung entledigte er sich in der Weise, daß er auf Bitten meines Vaters bei der Lagerverwaltung vorstellig wurde, und unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer Fachkraft, nämlich der meines Vaters, den Antrag auf Freilassung aus dem Lager und Familienzusammenführung stellte. Als weiteren Grund hatte er angeführt, dringend eine Putzfrau für sein Geschäft zu benötigen. Diese Arbeiten sollte meine Mutter übernehmen. Es war zwar nicht gerade eine Ehre für Mutter, als Putzfrau tätig zu werden, doch unter den damaligen Umständen waren die Eltern froh, dem Lager entrinnen und einige Kronen verdienen zu können. Slovaček, der in einem anderen Stadtteil wohnte, bangte auch um die Sicherheit seines Ladens, da das komplette Gebäude, in dem sich im Erdgeschoß das Elektrogeschäft befand, unbewohnt war. Die Mieter waren vertrieben worden, die eingerichteten Wohnungen standen leer. Des Nachts streunten Zigeuner durch sämtliche leerstehenden Häuser und ließen alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest war.

Dank dieser Fürsprache konnten wir also das Lager verlassen. Slovaček hatte nun sein Personal und, wie er glaubte, eine Bewachung für Geschäft und Gebäude. Im Geschäftshaus standen uns alle Wohnungen, natürlich komplett eingerichtet, zur Auswahl zur Verfügung. Wir entschieden uns für die in der zweiten Etage, die zudem noch durch eine Tür mit der danebenliegenden Wohnung verbunden war, so daß wir ein ganzes Stockwerk für uns hatten. Zum einen war es herrlich, sich nach einer so langen Zeit des Lagerlebens wieder ausbreiten zu können, andererseits aber waren wir uns klar darüber, daß wir uns der Einrichtungsgegenstände von Menschen bedienten, die, ebenso wie wir, vertrieben worden waren.

Vater arbeitete den ganzen Tag unten im Laden. Unsere Mutter verrichtete in den Vormittagsstunden ihre Putzarbeiten. Auf diese Weise hatten meine Eltern ein kleines Einkommen, auch wenn man sich zur damaligen Zeit kaum etwas kaufen konnte. Es gab so gut wie nichts, schon gar nichts für uns Deutsche. Wenn ich mich recht erinnere, benötigte man sogar noch Lebensmittelkarten.

Wir fühlten uns - zumindest tagsüber - in diesem Haus sehr wohl. Des Nachts allerdings wurden wir häufig gestört und nicht wenige Male brach herumstreunendes Gesindel die Haustür auf, um in den freistehenden Wohnungen zu plündern. Man schlief daher fast immer mit „einem wachsamen Ohr“, um sich als Anwesende im Hause sofort bemerkbar machen zu können. In der Regel genügte es, polternd die Wohnungstür zu öffnen, das Treppenhaus zu beleuchten und die Stimme zu erheben. Da die Eindringlinge das Haus unbewohnt vermuteten, reichte dieser Überraschungseffekt zur ersten Abschreckung aus. Allerdings kam es manchmal auch zu unliebsamen Wortwechseln, glücklicherweise aber nicht zu Handgreiflichkeiten.

Das Leben in den Lagern hatte seine Spuren an uns hinterlassen. Wir waren schwach und unterernährt. Wie bereits gesagt, waren Lebensmittel für uns Deutsche kaum zu haben. In den meisten Geschäften wurden wir abgewiesen. Mutter mußte des öfteren, mit einem in tschechischer Sprache geschriebenen Einkaufszettel versehen, auch für Slovačeks einkaufen. Diese Gelegenheit nutzte sie dann, um auch für uns einige Kleinigkeiten zu erstehen, sofern unser Geld dazu überhaupt reichte. Zwar lebten wir jetzt in einer schön eingerichteten großen Wohnung, waren aber dennoch fast mittellos. Das geringe Einkommen meiner Eltern reichte nur für das Nötigste, vorausgesetzt, die tschechischen Geschäftsleute verkauften uns überhaupt etwas. Mein kleiner Bruder, mittlerweile drei Jahre alt, konnte sich vor Schwäche kaum auf den Beinen halten, er mußte fast ständig getragen werden. Wenn unsere Mutter wieder einmal ohne Waren von ihrem privaten Einkaufsgang zurückkam, weil man sie aus den Geschäften gewiesen hatte, machte ich mich zusammen mit meinem Bruder, den ich mir auf die Schultern lud, auf den Weg. Hin und wieder gelang es mir, in einem Gemüse- oder Bäckerladen etwas zum Essen zu erstehen, aber sehr oft wurde auch ich aus den Geschäften gejagt. Ich trug Zöpfe, ein sichtbares Zeichen für Deutschtum. Mutter wollte meine langen Haare trotzdem nicht abschneiden lassen. Darüber hinaus mußten sich deutsche Bürger durch ein „N“ als solche zu erkennen geben. Hatten während der Nazizeit die Juden ihren Stern zu tragen, so war es jetzt für uns das „N“, also Némec.

Meinen Bruder, der als kleines Kind über eine schöne Singstimme verfügte, hatte ich daraufhin abgerichtet, in Geschäften zu singen, und dann z. B. nach „chléb bez lístku“ (Brot ohne Marken) zu bitten. Ein paar Brocken Tschechisch hatte ich von anderen Kindern aufgeschnappt. Ob sie grammatikalisch richtig waren, kümmerte mich nicht. Er sang jedenfalls herzerweichend, auch wenn ihm die Bedeutung der Worte nicht klar war. Seine Lieblingslieder hießen „Hoch droben auf dem Berg“ und „Blaue Jungs“. Statt des Textes „Nur die Liebe, nur die Liebe ganz allein…“ sang er munter „Nurdele, nurdele, Gans allein…“. Manchmal klappte das mit dem Brot. Es passierte aber auch, daß man ihn vertrieb oder fragte, warum denn die große Schwester nicht wieder selbst hereinkäme, nachdem sie heute morgen schon einmal da war.

Es gab jedoch auch Tage, da konnten weder Mutter noch wir etwas in den Geschäften auftreiben. So versuchte ich es hin und wieder auch mit Betteln. Ich bettelte nicht um Geld, sondern um Lebensmittel, wenn ich sah, daß Tschechinnen mit vollbepackten Taschen aus den Läden kamen. Die Erfolge waren niederschmetternd, denn von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde ich mit Ohrfeigen traktiert, als dreckige Deutsche, oder gar als deutsches Schwein beschimpft.

Um überhaupt täglich etwas auf den Tisch bringen zu können, mußte sich unsere Mutter alles Mögliche ausdenken. Es war bekannt, daß man aus Brennesseln Spinat zubereiten könne. Wir achteten nicht darauf, ob die Blätter noch vor oder schon nach der Blütezeit gepflückt wurden. Es kam nur darauf an, Gemüse daraus zu kochen. Manchmal wurde auch anderes Grünzeug gesammelt und in der Küche verarbeitet. Wenn wir ab und zu Brot geschenkt bekamen, dann war das durchaus nicht immer frisch. Aber aus altem hartem Brot konnte man in der Backröhre „Scheiterhaufen“, ein sudetendeutsches Gericht, zubereiten. Milch holte ich täglich. Ab und zu fiel auch mal ein Apfel irgendwo ab. Auf die zu diesem Gericht gehörenden Eier mußten wir eben verzichten. Wir hatten Hunger, deshalb schmeckte uns alles, was wir auf den Teller bekamen. Manchmal gab es an den Wochenenden auch Torte. Nach welchem Rezept die gebacken wurde, ist mir bis heute nicht klar. Fest steht, daß unsere Mutter auch mit dem Kaffeesatz, bei dem es sich nicht um Bohnen- sondern um den sogenannten „Spitzkaffee“, also geröstete Gerste, handelte, sorgsam umging. Mit einigen weiteren billigen Zutaten zauberte sie jedenfalls eine Kaffee- oder wie wir es nannten, eine Schokoladentorte. Nicht nur wir selbst, auch unsere Mägen hatten sich einzuschränken. Auch wenn wir alle an Unterernährung litten - von der erforderlichen Zufuhr an lebenswichtigen Vitaminen ganz abgesehen - hatten wir wenigstens so viel zu essen, um am Leben zu bleiben.

Da ich keine Schule besuchte, stand mir der ganze lange Tag zur freien Verfügung. Spielgefährten hatte ich so gut wie keine. Von den tschechischen Kindern wurde ich abgelehnt, wenn nicht gar vertrieben. Diese Kinder waren sich ihrer Handlungsweise sicher nicht bewußt. Aufgehetzt von den Eltern, falsch unterrichtet, taten sie eben das, was man ihnen eingetrichtert hatte: Deutsche ächten, beschimpfen, bespucken, verhöhnen, wenn möglich, auch schlagen. Es war für uns deutsche Kinder daher nicht leicht, uns unbehelligt im Kreise anderer zu bewegen, geschweige denn, Anschluß zu finden. Doch welches Kind denkt ständig an Rassenhaß, wenn es andere spielende Jugendliche sieht und sich ihnen anschließen möchte? So war auch ich ständig auf der Suche nach Abwechslung und Kommunikation.

In der Nähe des Jägerndorfer Eislaufplatzes befand sich eine Art Vergnügungspark mit Schaukeln, Karussell, Schießbuden und anderen Belustigungen. Kinder werden natürlich von solchen Attraktionen angezogen. Wie gerne wäre auch ich einmal mit dem Karussell gefahren. Doch für solche Vergnügungen hätten mir meine Eltern kein Geld gegeben und auch nicht geben können. Dieser Rummelplatz war übrigens der einzige Ort, an dem ich manchmal Kontakt mit tschechischen Kindern bekam, die mich nicht gleich verprügelten.

Eines Tages hatte ich einen genialen Einfall. Ich setzte meinen kleinen Bruder auf ein Mäuerchen und befahl ihm, sich nicht wegzurühren. Dann begab ich mich zum Kettenkarussell, stieg die drei Holztreppen hoch, ging von Sesselchen zu Sesselchen und kassierte das Geld. Der Betreiber warf mir zunächst einen bösen, dann einen argwöhnischen Blick zu, aber er ließ mich gewähren. Nachdem ich alle Kunden abkassiert und sich das Karussell in Bewegung gesetzt hatte, ging ich zum Kassenhäuschen und übergab dem Besitzer das Geld. Er steckte es kommentarlos ein. Ich wartete die nächste Runde ab und kassierte wieder. Mein kleiner Bruder, ohnehin geschwächt, blieb still auf seinem Mäuerchen sitzen und sah meinem Treiben zu. Dieser Aktivität, die mir außerdem Spaß machte, ging ich den ganzen Nachmittag nach. Ich verfolgte damit keinen bestimmten Zweck. Ich wollte nur irgend etwas Nützliches tun, wollte beweisen, daß ich als deutsches Kind helfen und arbeiten kann. Offensichtlich wurde ich vom Vater eines Karussell fahrenden Kindes beobachtet. Nach einiger Zeit des Zusehens rief er mich zu sich, drückte mir die Anzahl von Heller, die für zwei Personen erforderlich waren, in die Hand, und forderte mich auf, mit meinem Bruder das Karussell zu besteigen. Ich muß ihn wohl ganz entgeistert angesehen haben, denn er lächelte. Wann hatte mich jemals ein Tscheche angelächelt? Bis zu diesem Tag wurde ich doch höchstens verjagt oder verprügelt. Ich nahm das Geld, bedankte mich freudig, holte meinen Bruder, setzte ihn auf meinen Schoß, und dann durften auch wir einmal durch die Luft fliegen. Der Karussellbesitzer machte zunächst Anstalten, unser Mitfahren zu verhindern, aber eine Geste des edlen Spenders hatte ihn wohl umdenken lassen. Mit mürrischem Blick verfolgte er unsere Freude. Überglücklich kehrte ich an diesem Tag nach Hause zurück.

„Mutti, ein Tscheche hat uns Geld geschenkt, damit wir Karussell fahren können“, rief ich meiner Mutter schon an der Tür entgegen.

„Wos“, fragte sie ungläubig, „a Tscheche hot eich Geld gegäben fürs Karussellfohrn? Ja gibt's denn sowos heit ah noch?“ Meine Eltern konnten es kaum glauben, daß uns ein Tscheche Geld geschenkt haben soll.

Dies war einer der wenigen Freudentage. Kurze Zeit später sollte ich gleich wieder erfahren, was es heißt, eine Deutsche unter Tschechen zu sein. Da meine Mutter am Vormittag im Geschäft und in der Werkstatt zu tun hatte, wurde ich täglich zum Milchholen geschickt. Der Milchladen befand sich auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Daß ich, mit meiner Milchkanne in der Hand, häufig mehr als eine Stunde warten mußte, bis ich endlich bedient wurde, war keine Seltenheit. Man kannte mich und wußte, daß es sich bei mir um ein deutsches Kind handelte. Also wurde ich immer wieder nach hinten gedrängt und hatte zu warten, bis die tschechischen Kunden abgefertigt waren. Schließlich mußte die Besitzerin des Geschäftes ihren tschechischen Kunden gegenüber demonstrieren, daß sie wisse, wie man Deutsche behandelt. Fast täglich traf ich mit einem tschechischen Jungen zusammen, der immer wieder versuchte, mich zu zwicken, zu puffen oder mir Fußtritte zu versetzen. Er hatte in etwa mein Alter und richtete es im Gedränge des Ladens immer so ein, daß er einen Platz in meiner Nähe fand, um mich drangsalieren zu können. Ich bemühte mich stets, seinen Fußtritten, die von den umstehenden Erwachsenen nicht bemerkt wurden, auszuweichen, doch nicht immer gelang mir das. Eines Tages passierte das, was ich schon des öfteren befürchtet hatte. Ich befand mich unmittelbar vor der gläsernen Theke. Der Junge stand hinter mir und schlug mir wieder in ununterbrochener Folge seine Schuhspitzen in Kniekehle und Waden. Aber es gelang mir, im rechten Augenblick zur Seite zu treten. Sein nächster Fußtritt traf nicht mich, sondern sein Fuß knallte mit ganzer Wucht in die Glastheke, die natürlich zu Bruch ging. Es erhob sich ein großes Geschrei und mehrere Kunden einschließlich der Besitzerin des Milchgeschäftes stürzten sich auf mich. Ich versuchte, mich zu rechtfertigen, indem ich den Vorgang schilderte. Doch wer glaubte schon einer Deutschen. Der tschechische Junge brachte seine Version vor und zeigte mit einer Unschuldsmiene auf mich. Er sei still hinter mir gestanden und habe nichts getan. Die Besitzerin verlangte, meinen Namen und meine Anschrift zu wissen, denn meine Eltern hätten den Schaden zu ersetzen. Der aufgebrachten Menschenmeute entkam ich nur, indem ich schleunigst mit meiner leeren Milchkanne den Laden verließ und nach Hause rannte.

Weinend und zitternd kam ich zu Hause an.

„Wos is n heite schon wieder passiert“, fragte mich besorgt meine Mutter.

Von den ständigen Fußtritten des tschechischen Jungen hatte ich zwar schon öfter berichtet, aber Mutter sah auch keine Möglichkeit, wie sie oder ich mich vor solchen Bösartigkeiten bewahren könnte. Sie riet mir nur, zu versuchen, die Nähe dieses Jungen zu meiden, sobald wir uns zur gleichen Zeit im Laden befanden. Diese meine Versuche waren bisher immer fehlgeschlagen, denn besagter Knabe fand zwischen den wartenden Kunden immer wieder ein Schlupfloch, um sich an mich heranzupirschen. Unter Schluchzen erzählte ich, was sich im Laden abgespielt hatte. Meine Mutter war nun sehr beunruhigt, denn zum einen hätten meine Eltern niemals das Geld aufgebracht, um die Glastheke zu ersetzen, zum anderen hätte ich dieses Geschäft nicht mehr betreten dürfen. Da sich Ereignisse, die mit Deutschen zusammenhingen, schnell herumsprachen, mußten wir befürchten, auch woanders keine Milch mehr zu bekommen.

Mein Vater schilderte den Vorfall Herrn Slovaček, der vom Wahrheitsgehalt meiner Aussage überzeugt war. Ohne weitere Fragen ging er hinüber in den Milchladen und klärte die Angelegenheit. Ob er auch für den Schaden aufkam, weiß ich nicht. Meine Eltern wurden jedenfalls dieserhalb nicht belangt. Ohne seine Fürsprache hätte dieser Vorfall für unsere Familie schlimme Folgen haben können.

Die Slovačeks hatten selbst zwei Kinder, etwas jünger als ich, und brachten deshalb für den Wunsch meines Vaters, sich doch dafür einzusetzen, daß ich endlich wieder einmal eine Schule besuchen könne, großes Verständnis auf. Nach dem Ende des Krieges gab es für uns deutsche Kinder keine Unterrichtsmöglichkeit. Ich hatte also schon mehr als ein Jahr Schule versäumt. Wenn es schon keine deutschen Schulen mehr gab, so sollte ich wenigstens in die tschechische Schule gehen. Mitten aus der dritten Volksschulklasse war ich herausgerissen worden, irgendwie mußte der Anschluß wieder hergestellt werden. Herr Slovaček leitete das Erforderliche in die Wege und zu Beginn des nächsten Schuljahres sollte ich nochmals mit der dritten Volksschulklasse anfangen.

Der erste Schultag rückte näher, meine Angst vor dem Ungewissen wurde größer. Dann war es soweit. Mit einem kleinen Schreibheft und einem Bleistift ausgerüstet, mehr konnten mir meine Eltern nicht geben, betrat ich das beschriebene Klassenzimmer. Es handelte sich um eine gemischte Klasse. Ich wartete zunächst an der Tür ab, um zu sehen, ob jeder seinen bestimmten Platz habe. Dies schien nicht der Fall zu sein. Man setzte sich irgendwo und zu irgendwem hin. Also nahm auch ich in einer Bank neben fremden Kindern Platz. Niemand schenkte mir Beachtung.

Dann betrat der Lehrer das Klassenzimmer, begrüßte die Schüler im neuen Schuljahr und rief Namen und mir unverständliche Nummern auf. Als alle registriert waren, entstand eine Pause und in diese Pause hinein ertönten plötzlich die in einwandfreiem Deutsch gesprochenen Worte:

„Wir haben hier in unserer Klasse eine Deutsche, welche ist das?“

Dieser Frage hätte es nicht bedurft, denn der Lehrer wußte sehr wohl, daß ich die Deutsche war. Aus dieser Frage aber sprach ein Zynismus, der sogar mir - damals noch ein Kind - auffiel und sehr weh tat. Ich erhob mich. Gleichzeitig mit mir erhoben sich die Kinder vor, neben und hinter mir. Sie suchten sich andere Plätze. Ich saß allein, rings um mich herum Leere. Der Lehrer grinste. Die auf mich gerichteten Blicke der anderen Schüler waren wie Blitze. Nach all dem, was ich schon vorher auf der Straße und in den Geschäften erlebt hatte, konnte ich mir vorstellen, wie ich in dieser Klasse behandelt werden würde. Schon an diesem ersten Tag mußte ich damit rechnen, vor dem Klassenzimmer verprügelt zu werden, denn die Kinder waren von ihren Eltern aufgehetzt worden. Sie verhielten sich Deutschen gegenüber genauso wie die Erwachsenen. Ich hatte also nichts Gutes zu erwarten. Mit einer Unterstützung seitens des Lehrers brauchte ich nicht zu rechnen. Er hatte mir sein wahres Gesicht bereits gezeigt. Ich ließ den ersten Schultag über mich ergehen und als die Glocke ertönte, rannte ich mit meinem Heft und dem Bleistift aus dem Klassenzimmer und auf schnellstem Wege nach Hause.

„In diese Schule kann ich nicht mehr gehen, Vati“, rief ich meinem Vater, der mich erwartungsvoll an der Wohnungstür empfing, entgegen. „Ich habe Angst. Die schlagen mich doch nicht nur, die erschlagen mich doch. Es sind fast alles Jungen in der Klasse“, fuhr ich aufgeregt fort. „Wenn du die Blicke gesehen hättest, wie die mich angesehen haben. Die warten doch nur darauf, bis ich auf die Straße komme. Bitte, Vati, schick' mich nicht wieder in diese Schule. Kannst du nicht mit mir lernen?“ -

Meine Eltern besprachen sich, denn sie konnten sich gut vorstellen, wie meine Schultage in der tschechischen Schule abgelaufen wären.

Wieder ging Vater zu Herrn Slovaček und schilderten diesem meinen ersten Schultag. Slovaček bedauerte die Umstände. Als Tscheche aber wußte er, in welcher Gefahr ich mich einer Klassenmeute gegenüber befand und daß man mir als der einzigen Deutschen in der Klasse mit Sicherheit kaum eine Chance gegeben hätte, auch mit noch so guten Leistungen eine objektive Note im Zeugnis zu erhalten. Es war und blieb mein einziger Schultag in der tschechischen Schule, Herr Slovaček meldete mich wieder ab.

Zu all den Nöten, die meine Eltern bereits hatten, kam nun auch noch die Sorge um mich bzw. um meine schulische Ausbildung hinzu. Ich war 11 Jahre alt und hatte noch nicht einmal die dritte Volksschulklasse absolviert. Meine Eltern waren ratlos. Die Schule war für sie zum Problem Nummer Eins geworden. Und wie sollte ich je wieder Anschluß finden, wenn die unterrichtslose Zeit noch länger andauerte? All meine schon vor Jahren noch während der Kriegszeit vorgebrachten Wünsche brauchte ich jetzt gar nicht mehr wiederholen. Es gab wichtigere Dinge für mein Leben als den Eiskunstlauf, der mich schon immer fasziniert hatte, das Akkordeon, das Turnen. Und Bücher, Bücher. Ich las alles, was mir in die Hände fiel, zur damaligen Zeit natürlich am liebsten Sagen und Märchen. Doch wo gab es noch deutsche Bücher? Die Tschechen hatten jegliches deutsches Schrifttum vernichtet. Einiges an Lesematerial trieb ich bei meinen täglichen Streifzügen, meist in der Gegend um den Minoritenplatz, wo früher meine Großeltern lebten, auf. Wann immer die Tschechen verlassene, aber eingerichtete Wohnungen besetzten, warfen sie alles, was sie nicht benötigten, hinaus, um es zu verbrennen. Dazu gehörten natürlich vor allem deutsche Bücher. Einige konnte ich vor den Flammen retten, andere fischte ich aus der Oppa, sofern sie nicht schon total durchweicht waren. Zumindest auf diesem Gebiet blieb mein Geist rege und auch die Orthographie geriet nicht in Vergessenheit. Doch die Sorge um meine Aus- und Weiterbildung lastete schwer auf der Seele meiner Eltern.

Der Haß der Tschechen auf uns Deutsche hielt unvermindert an, ja er verstärkte sich sogar von Tag zu Tag. Ich konnte mir dieses Verhalten nie erklären, denn weder meine Eltern noch ich hatten den Tschechen jemals irgend etwas zuleide getan. In all den Jahren zuvor hatten wir, Deutsche und Tschechen, einträchtig in Jägerndorf zusammengelebt. Auch wenn ich nun die Ausdrücke „Nazischweine“ oder „deutsche Mörder“ hörte, hatte ich kein schlechtes Gewissen. Warum auch, ich war Kind. Auf meine diesbezüglichen Fragen den Eltern gegenüber wurde mir gesagt, daß weder Vater noch Mutter irgendeiner Organisation oder Partei angehört hatten. Vieles blieb mir unverständlich und konnte mir auch von den Eltern nicht erklärt werden. Ich glaube, sie wußten selbst nicht, warum sie plötzlich von den Tschechen so miserabel behandelt wurden.